上記のような疑問や悩みを持つ人に向けて、この記事では小売業→加工食品卸売業→加工食品製造業と3度の退職を経験した私が、退職を切り出すための事前準備や勇気が出ないときの対処法、退職を切り出すステップについて詳しく解説します。

この記事を読めば、退職を切り出すときに必要な「勇気」の出し方・気持ちの整理法を知れて、あなた自身の人生を優先させることができます。

退職を切り出すことは、誰にとっても簡単なことではありません。

この記事を読んでいるあなたは退職を検討しているが、なかなか上司に切り出せないでいるのだと思います。退職を切り出すための事前準備や、勇気が出ないときの対処法を知りたいのであれば、ぜひ読み進めてください。

どうしても退職を切り出せないときの対処法を、今すぐに知りたい人はどうしても退職を切り出す勇気が出せないときは?(記事内リンク)をご覧ください。

- 加工食品の製造を生業にする職人

- 小売業→加工食品卸売業→加工食品製造業と2度の転職を経験

- 加工食品製造業6年→加工食品製造業で独立

退職を切り出す勇気が出ない原因6つ

「もう辞めたい」と思っていても、いざ上司に退職の意思を伝えるとなると、どうしても気兼ねしたり足がすくんだりしてしまう。そんな経験は多くの人が通る道です。

なぜ私たちはここまで言い出す勇気が出ないのでしょうか?

この章では「退職を切り出す勇気が出ない原因」をひとつずつ紐解いていきます。

- 原因①:上司や会社に恩義を感じるから

- 原因②:次の職場の条件が現状よりも悪くなるかもしれないから

- 原因③:現状維持バイアスがあるため(環境変化が面倒)

- 原因④:退職後の経済的不安があるから

- 原因⑤:パワハラ気質の上司に退職を切り出しづらいから

- 原因⑥:引き止めに合うことが予想されるから

原因①:上司や会社に恩義を感じるから

退職を切り出す勇気が出ない原因として、上司や会社に恩義を感じていることが挙げられます。

恩義を感じている相手に対して退職を切り出すのは、心理的にとてもハードルが高くなります。

お世話になった上司や会社への感謝があるほど「裏切りになるのでは?」という罪悪感が強くなり、行動をためらってしまうのです。

私は加工食品工場において工場の担当になった際、当時の工場長からたまたま一目置かれ、食品加工の技術を教えてもらうことができました。

私が独立するときに、その工場長はすでに退職していましたが、もしも工場長が在職中であったなら、退職を切り出しづらかったと思います。

「育ててもらった恩があるから言いにくい」というのは、誰もが持つ感情ではないでしょうか。

原因②:次の職場の条件が現状よりも悪くなるかもしれないから

次の職場が「今より悪くなったらどうしよう」という不安が、退職の決断を鈍らせる原因と言えます。

給与や人間関係、業務内容、環境が現状よりも悪化するリスクを過剰に想像してしまい、結果として今の職場に留まろうとする心理が働くのです。

これは「損失回避バイアス」という心理効果で、得をするよりも損を避けたいという感情の方が強く働くため、退職を先延ばしにしがちになります。

損失回避バイアスは誰もが持つクセですが、自分自身の成長や得られるスキルに目を向けることで、修正できると考えています。

原因③:現状維持バイアスがあるため(環境変化が面倒)

退職を切り出す勇気が出ない原因として、現状維持バイアスが挙げられます。

現状維持バイアスが強いと、退職を切り出すために必要なエネルギーを高く見積もりすぎて、勇気が出にくくなるからです。

人は基本的に、変化よりも「今のまま」を選ぶ傾向があります。

たとえ不満があっても、人は「新しい環境に適応すること」そのものがストレスになるため、無意識のうちに現状を肯定しようとするのです。

心理学ではこれを「現状維持バイアス」と呼びます。

私も性格的に現状維持バイアスの傾向が強いため、正直、新しい環境が苦手です(汗)

ですが新しい経験や知識、技術を身につけるためには、勇気を出して行動するしかないと考えています。

原因④:退職後の経済的不安があるから

退職後の経済的不安は、退職に対する強いブレーキになります。

とくに一人暮らしなど「収入を得られる保証がない状況」は想像以上に恐怖です。

収入減を想像しただけで不安が膨らみ、退職を「危険な選択」とみなしてしまう人は多いと考察しています。

金銭面での見通しが立っていないと、精神的にも大きな負担となり、退職は遠のきます。

原因⑤:パワハラ気質の上司に退職を切り出しづらいから

退職を切り出す勇気が出ない原因として、パワハラ気質の上司の影響が挙げられます。

怖い・威圧的な上司がいる場合、退職を切り出すこと自体が恐怖体験になってしまうからです。

私も上司からパワハラを受けていたので「怒鳴られそう」「感情的に責められそう」など、ネガティブな反応を想像することが多々ありました。

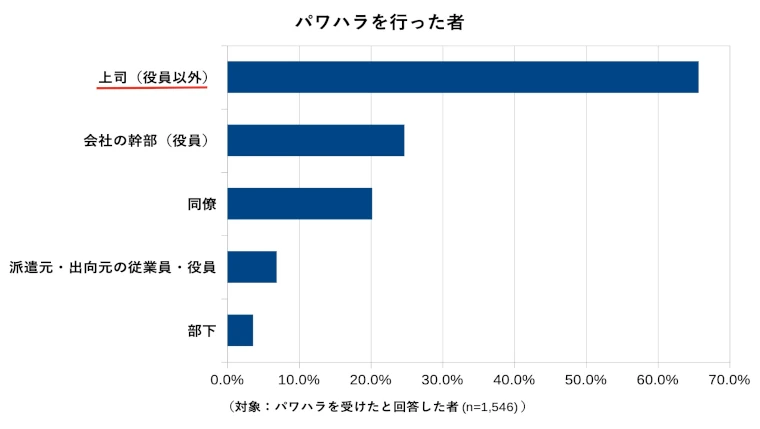

厚生労働省の「職場のハラスメントに関する実態調査について」の令和5年度報告書によると、パワハラの行為者は「上司(役員以外)」が最も多く、全体の65.7%を占めています。

原因⑥:引き止めに合うことが予想されるから

引き止めに合うことが予想できることが原因で、退職を切り出すことをためらわせることが考えられます。

「辞めさせてもらえないかもしれない」という不安が、そもそも伝えること自体をためらわせます。

退職を切り出すことをためらわせるのは、自分の意思を曲げられたり、強く引き止められたりして話がこじれるのを避けたいという気持ちが働くからです。

とくに人手不足の現場では「辞めないでくれ」と強く言われるケースが多く、想像するだけで気が重くなります。

私も実際に退職の意志を伝えた際に、社長から「あらいくんが辞めると会社が回らなくなる」と引き止められました。

引き止めに合うことが予想されると、退職の意思を切り出しづらい人が多いと考察しています。

勇気を持って退職を切り出すための事前準備5つ

退職の意思はあるけれど、なかなか言い出せない。そんなときこそ必要なのが「勇気」ではなく「事前準備」です。

しっかりとした事前準備ができれば、不安は確実に軽減され、気持ちにも余裕が生まれます。

この章では「退職を切り出す勇気を持つために役立つ5つの具体的な事前準備」をご紹介します。

- 準備①:退職の目的を明確にしておく(気持ちの整理になる)

- 準備②:日々の業務に集中して取り組む

- 準備③:在職中に転職先を決めておく

- 準備④:転職するまでの生活費を確保しておく

- 準備⑤:退職の流れを確認しておく(必要書類や手続き)

準備①:退職の目的を明確にしておく(気持ちの整理になる)

勇気を持って退職を切り出すための事前準備として、退職の目的を明確化することをおすすめします。

なぜなら「なぜ辞めたいのか」といった退職の目的を明確にすると、ブレない気持ちが持てるからです。

退職理由が曖昧なままだと、引き止めにあったときに迷いが生じたり、気持ちが揺らぎやすくなったりします。

「今の職場にはない経験を積みたい」「もっとスキルアップできる環境に行きたい」など、目的が言語化されていれば、退職を切り出す際の説得力につながるのです。

転職する際にも退職理由は必要になるので、退職の目的を明確化しておくことはとても重要です。

準備②:日々の業務に集中して取り組む

退職を決めたからといって、雑に働くのではなく、日々の業務に集中して取り組むことはとても大切です。

業務に誠実に向き合うことで「辞める人=迷惑な人」という印象を与えず、円満な退職がしやすくなるからです。

私は上司からパワハラを受けながらも、業務には真面目に取り組んでいました。

結果として専門知識や技術を身につけられ工場長になり、パワハラをする上司以外からは一定の信頼を得ていたと考えています。

誠実な態度は自信にもつながり、退職を切り出すときの言葉にも重みが増すはずです。

準備③:在職中に転職先を決めておく

勇気を持って退職を切り出すために、できる限り、在職中に転職先を決めておくことをおすすめします。

次の職場が決まっていれば、不安は大幅に軽減され、退職の決断に自信が持てるからです。

収入や働き口に関する心配がなくなると、退職が現実的な選択肢になります。

私も実際に2回の転職おいて、必ず次の職場を決めてから、退職の意志を会社に伝えていました。

多くの人が退職に踏み切れないのは「辞めた後の生活が不安であるから」です。

退職するにあたっては、できる限り、在職中に転職先を決めておくことをおすすめします。

準備④:転職するまでの生活費を確保しておく

転職するまでの生活費を確保しておくことで、勇気を持って転職を切り出せると考えています。

転職するまでの生活費を確保しておくことで、生活の不安が解消でき、心の余裕が生まれるからです。

まずは在職中に転職先を探し、転職先が決まらなければ3カ月〜6カ月分の生活費を確保しましょう。

仮に次の職場が見つからない場合でも、生活資金が確保されていれば精神的な焦りを回避できます。

「生活が立ち行かなくなるのでは?」という恐怖心が解消されれば、退職の妨げになることはありません。

準備⑤:退職の流れを確認しておく(必要書類や手続き)

退職を切り出すための事前準備として、退職の流れを確認しておくことをおすすめします。

あらかじめ退職後の流れや手続きがわかっていれば、見通しが立ち、安心して退職を切り出せるからです。

実際に私も退職の手続きを事前に調べることで、手続きに関する不安が減り「辞めても大丈夫」といった感覚が強くなりました。

具体的には、下記のような項目の確認が必要になります。

- 退職願の書き方

- 社会保険・雇用保険の切り替え

- 離職票、源泉徴収票、年金手帳などの受け取り

退職を切り出す勇気が出ないときの対処法3つ

退職の意志はある。でも、いざその一言がどうしても言えない。そんなときは「気合い」や「勢い」ではなく、考え方の整理と視点の切り替えが大切です。

この章では「退職を切り出す勇気が出ないときに試してほしい、実践的な対処法」を3つご紹介します。

あなたの背中をそっと押すヒントが、きっと見つかるはずです。

対処法①:市場価値を高める(日頃から経験やスキルを身につける)

退職を切り出す勇気が出ないときの対処法として、市場価値を高める方法があります。

市場価値を高めると「自分には他でも通用する力がある」と思えて、今の職場に執着しすぎずに済むことがメリットになります。

今の職場にしか居場所がないと思うと、退職が「リスク」にしか見えなくなってしまうのです。

一方、自分の市場価値を高められると、選択肢があるという安心感が生まれます。

私の場合は加工食品工場において、食品加工の技術を身につけることで、転職といった選択肢だけでなく独立といった選択肢を持てました。

資格取得や副業、スキルの棚卸しなどを通じて「どこでもやっていける自分」に自信がつくと、退職の決断にも迷いがなくなってきます。

小さな実績の積み重ねが、勇気に変わると考えています。

対処法②:他人軸ではなく自分軸で考える

他人軸ではなく自分軸で考えることで、容易に退職を切り出せます。

「会社や上司のため」ではなく、「自分の人生をどうしたいか」に視点を置けば、自分の本音が最優先されるからです。

退職をためらう人の多くが「迷惑をかけたくない」「裏切りたくない」といった他人軸で物事を考えすぎています。

自分の将来や幸せに責任を持てるのは、自分だけではないでしょうか。

「どう生きたいか」という自分軸を取り戻すことで、会社を辞めることに対する罪悪感は薄れていくと考えています。

対処法③:退職しない場合のデメリットを考える

退職を切り出す勇気が出ないときは、退職しない場合のデメリットを考えることをおすすめします。

「辞めたくても辞められない」状態を続けることで、どんなリスクや後悔があるかを認識することが、現状を打破する動機になるからです。

「このままズルズル5年働き続けて後悔しないか?」「今のままでは体調や心が壊れてしまうのでは?」など、自分に問いかけてみてください。

危機感が明確になると、動かない方がリスクだと気づけます。

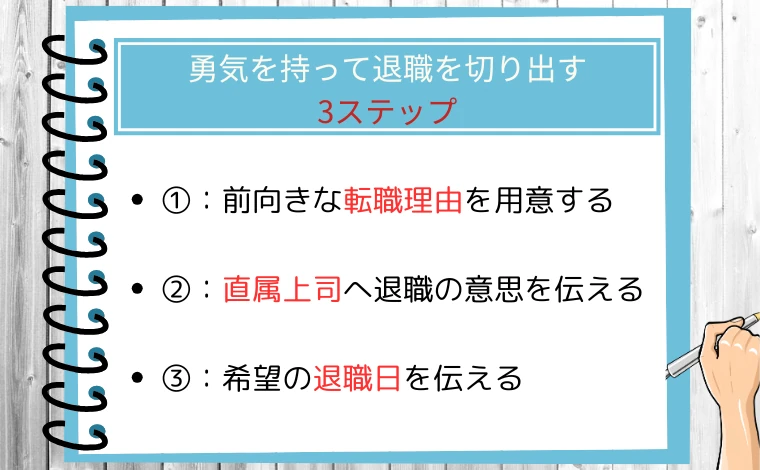

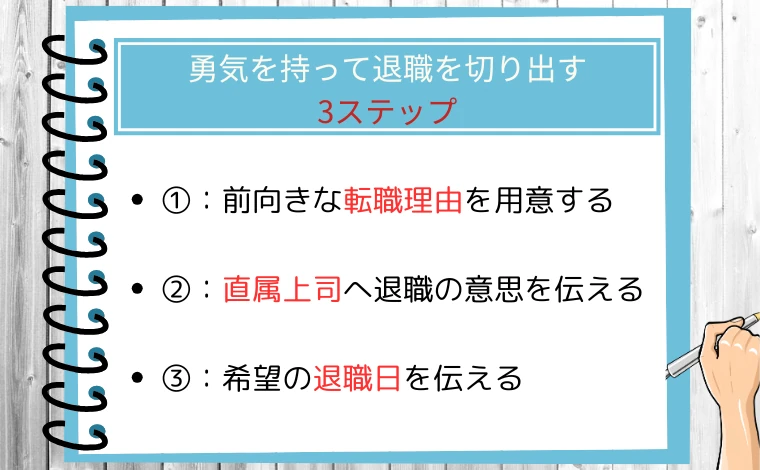

勇気を持って退職を切り出す3ステップ

退職を決断することと、実際にそれを上司に伝えることは、まったく別のハードルです。

この章では「どう伝えればいいか分からない」「何から話せばいいか迷う」そんな不安を少しでも軽くするために、退職を切り出すための具体的な3ステップをご紹介します。

この流れに沿って準備すれば、自然に気持ちが整い、勇気をもって行動に移せるようになります。

ステップ①:前向きな転職理由を用意する

勇気を持って退職を切り出すステップとして、まずは前向きな転職理由を用意することをおすすめします。

ネガティブな理由ではなく「前向きな理由」を伝えると、スムーズに受け入れられやすくなるからです。

批判的・否定的な言い方をすると、感情的に反発されたり、引き止めの材料にされたりする可能性が高まります。

「人間関係が限界」ではなく「もっと成長できる環境で挑戦したい」と言い換えるだけで、印象は大きく変わります。

退職を伝える目的はケンカを売ることではなく、円満退職です。

前向きな転職理由を用意して、自らの首を絞めるようなことはしないようにしましょう。

ステップ②:直属上司へ退職の意思を伝える

退職理由を用意できたら、直属の上司に落ち着いたタイミングで直接退職の意志を伝えましょう。

順序を守らずに上層部や人事に先に伝えてしまうと、組織内で混乱を招き、信頼を損なう恐れがあります。

「◯月末で退職を考えています。正式には後日、退職願を提出いたします」といった形で、口頭で丁寧に伝えるのが理想です。

また事前に「お時間をいただけませんか」とアポイントを取っておくと、落ち着いて話しやすくなります。

ステップ③:希望の退職日を伝える

直属上司へ退職の意志を伝えたら、退職の希望日を提示してください。

具体的な退職希望日を伝えることで、会社側もスケジュールを立てやすくなるからです。

曖昧な表現では話が進みませんし「いつ辞めるのか」が不透明だと引き止めにもつながります。

「引き継ぎや有給休暇の消化も考慮して、◯月◯日を退職希望日としています」といった伝え方がベターです。

具体的な日にちを共有することで、話し合いが現実的になり、退職の意志がより伝わりやすくなります。

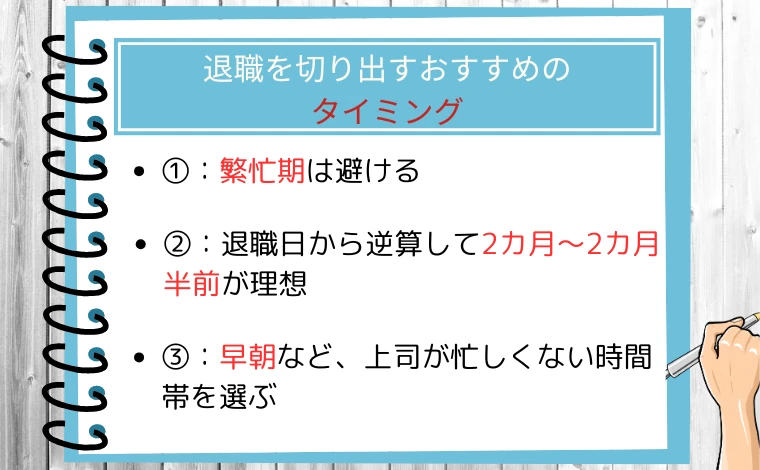

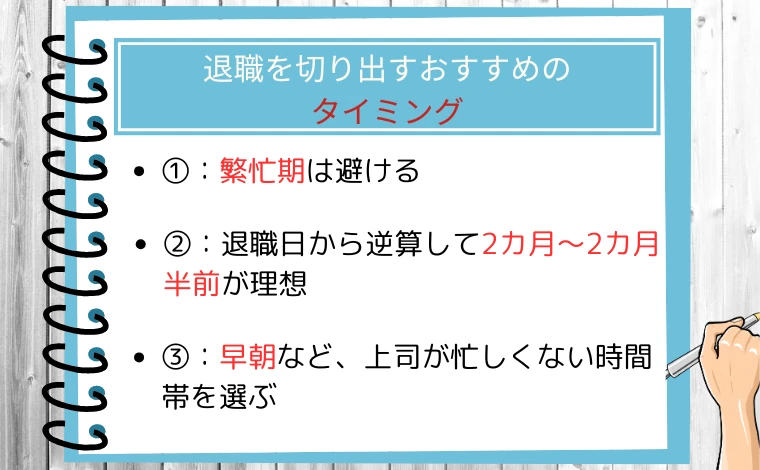

退職を切り出すおすすめのタイミング3つ

退職の意思を固めたとしても、「いつ伝えるか」で迷ってしまう人は少なくありません。

タイミングを間違えると上司との関係がこじれたり、円満退職が難しくなることもあります。

この章では、できる限りスムーズに、かつ相手にも配慮しながら退職を切り出せる「おすすめのタイミング」を4つご紹介します。

タイミング①:繁忙期は避ける

繁忙期は避けて、退職を切り出すことをおすすめします。

会社が忙しい時期を避けて退職を切り出すことで、相手の反応も穏やかになりやすいからです。

繁忙期に退職の話を持ち出すと「このタイミングで?」と感情的な反発を招く可能性が高くなります。

業界や職種にもよりますが、年度末や決算期、繁忙月を避けて、比較的余裕のある時期に切り出すことで、話がこじれるリスクを軽減できます。

タイミング②:退職日から逆算して2カ月〜2カ月半前が理想

退職の意思表示は、退職希望日の2カ月〜2.5カ月前に行うことをおすすめします。

業務の引き継ぎや有給休暇の消化など、時間的余裕をもたせることで、円満な退職につながるからです。

民法上は「退職の意思は2週間前に伝えればよい」とされていますが、社会人としての常識や職場への配慮を考慮すると、2カ月〜2.5カ月前が理想です。

また退職の意思表示と退職希望日の期間が短すぎると、業務の引き継ぎや有給休暇の消化も難しくなります。

退職意思表示は余裕を持って伝えることが大切です。

タイミング③:早朝など、上司が忙しくない時間帯を選ぶ

退職を切り出すタイミングとして、早朝など、上司が忙しくない時間帯を選ぶことをおすすめします。

上司が比較的時間に余裕のあるタイミングで話すことで、落ち着いた対話がしやすくなるからです。

忙しい時間帯や、機嫌が悪そうなときに切り出すと、軽く流されたり、雑に対応されたりされてしまう恐れがあります。

私のおすすめは出社直後や始業前後の、比較的人が少ない時間帯です。

前日に「明日の朝、お時間いただけますか?」と伝えておくと、心の準備を持たせることができ、落ち着いた会話につながります。

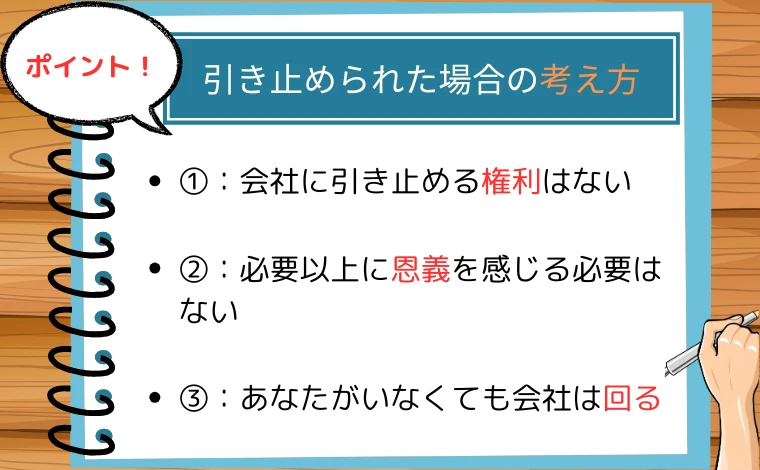

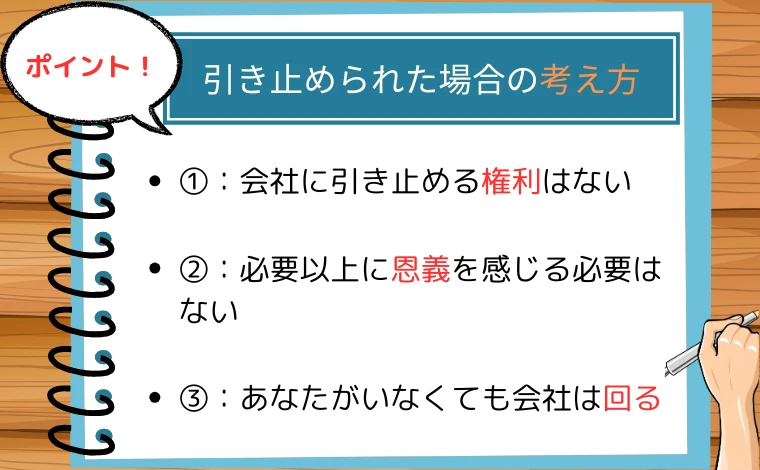

退職を切り出したときに引き止められた場合の考え方3つ

いざ勇気を出して退職を切り出したものの、強く引き止められてしまった…そんなとき、気持ちが揺らいでしまうのは当然です。

しかし、そこで迷い始めると、辞められないループに陥ってしまいます。

この章では、退職を引き止められたときに冷静さを保つための「3つの考え方」をご紹介します。

揺らがない自分をつくるために、ぜひ参考にしてください。

考え方①:会社に引き止める権利はない

会社や上司には、あなたを会社に引き止める法的な権利はありません。

労働者には「職業選択の自由」が憲法で認められており、退職の意思表示さえすれば、法律上は辞めることが可能であるからです。

民法627条では「期間の定めがない雇用契約は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了」する旨が明記されています。

つまり、上司や会社からどれだけ強く引き止められても、最終的にあなたは退職できます。

考え方②:必要以上に恩義を感じる必要はない

あなたを育ててくれた上司や会社に対して、必要以上に恩義を感じる必要はありません。

お世話になった職場への感謝の気持ちは大切ですが、それがあなたの将来を縛る理由にはならないからです。

今までの業務に真面目に向き合ってきたのであれば、それで十分恩返しできていると、私は考えます。

「育ててもらったから辞めにくい」と感じるかもしれませんが、そのまま我慢して働き続けることが本当に誠実な姿勢とは限りません。

退職の決断は、裏切りではなく「自立」です。

考え方③:あなたがいなくても会社は回る

「自分が辞めたら現場が回らないかも」と思っても、それは思い込みであることがほとんどです。

企業は「人が辞めること」を前提として組織運営されています。

退職者が出るたびに、会社は何らかの対応をして乗り越えているのです。

あなた1人が辞めたことで会社が止まるようなら、その会社の経営体制自体に問題があります。

現実には、新しい人材を補充したり、配置転換が行われて、業務は続いていきます。

過度に責任を感じる必要はまったくありません。

どうしても退職を切り出す勇気が出せないときは?

どれだけ気持ちを整理しても、タイミングを考えても、退職を切り出す勇気が出ない…そんなとき「それでも辞めたい」と思っている自分を責めないでください。

退職を切り出さずに会社を辞めるための方法があるからです。

この章では「最後の選択肢として頼れる2つのサービス」をご紹介します。

退職代行サービスを利用する

どうしても上司に会って退職を切り出すことが無理な場合は、退職代行サービスを利用することをおすすめします。

退職代行を使えば、あなたに代わって専門のスタッフが会社とやり取りしてくれるため、直接交渉する必要がなくなります。

具体的には退職の意思伝達、書類のやり取り、有給休暇の申請などを代行してくれます。

とくにパワハラ上司に対して、直接話すことに抵抗がある場合には、大きな助けとなるはずです。

退職代行サービスでおすすめなのが、退職代行ガーディアンです。

退職代行ガーディアンはGoogleの口コミで星4.8(2025年8月時点)と評判もよく、運営元は労働組合のため法的に守られており、労働者のための交渉権・代理権が認められています。

料金はどんな条件でも一律で追加料金もかからず、LINE相談は期限に限りがなく無料で利用できます。

退職代行ガーディアンについて、詳しくは次の記事をご覧ください。

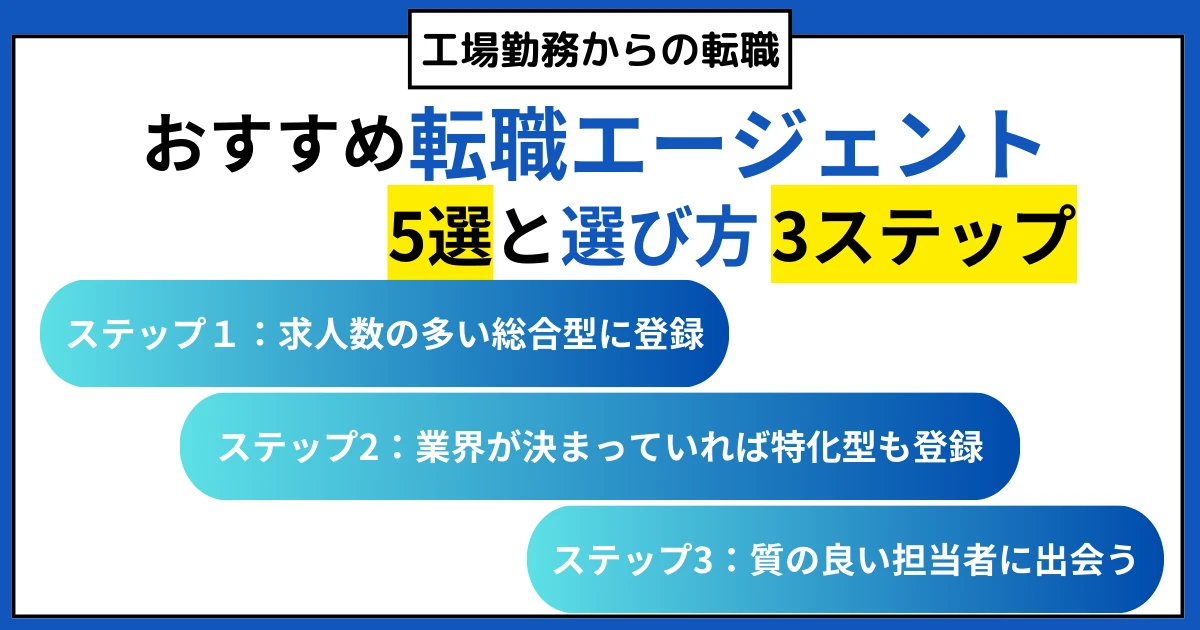

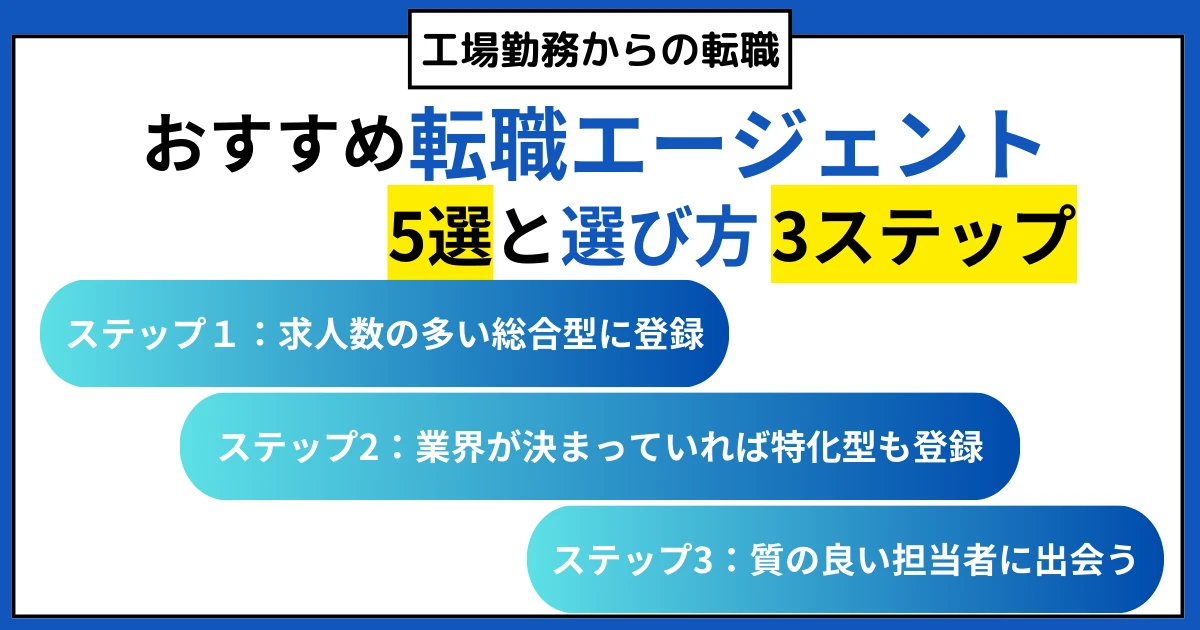

転職エージェントを利用する

退職と転職を同時に考えるなら、転職エージェントを活用することで、より前向きに退職を進められます。

転職エージェントはあなたの希望条件に合った求人紹介から、退職時のアドバイスや退職理由の伝え方まで、転職活動の全般をサポートしてくれるからです。

プロのキャリアアドバイザーは、退職を経験した人たちの相談に数多く乗ってきた実績があります。

1人で悩まず、第三者の視点を取り入れることで「辞めるのが怖い」という気持ちを冷静に整理できるようになるはずです。

工場勤務からのおすすめの転職エージェントや、転職エージェントの選び方について、詳しくは次の記事をご覧ください。

「退職を切り出す勇気」に関するよくある質問【FAQ】

まとめ:退職を切り出すには事前準備やタイミングが大切

この記事の大事なポイントをまとめます。

- 退職を切り出せないのは「恩義」「不安」「恐怖」など複数の心理要因が絡み合っていることが多いため、自分の感情にまず気づくことが大切です。

- 勇気は突然湧いてくるものではなく、目的の明確化や転職準備、生活設計といった事前の準備によって自然に生まれるものです。

- 「辞めないリスク」にも目を向け、自分軸で人生を考えることで、退職を先延ばしする罪悪感や不安を整理できます。

- 退職を伝える際は、前向きな理由を用意し、落ち着いたタイミングで上司に希望日を伝える3ステップで進めるとスムーズです。

- どうしても言い出せない場合は、退職代行や転職エージェントを活用することで、無理せず退職という選択肢を現実にできます。

退職を切り出すことは、誰にとっても簡単なことではありません。

ですが事前準備をしたり、伝え方やタイミングを工夫したり、どうしても難しい場合は外部サービスに頼ることで、自分を追い込まずに前に進めます。

あなたの人生はあなたのものなので、自分のための選択をしてください。

おすすめの退職代行サービスは下記です。

Googleの口コミが星4.8(2025年8月時点)と高評価。労働組合が運営しているため、企業との積極的な交渉が可能。

退職と転職を同時に考えるなら、転職エージェントを利用することをおすすめします。

転職エージェントはあなたの希望条件に合った求人紹介から、退職時のアドバイスや退職理由の伝え方まで、転職活動の全般をサポートしてくれるからです。

転職エージェントに関して、詳しくは次の記事をご覧ください。

おすすめの転職エージェントや選び方について、詳しく解説しています。

コメント